-

{{ listItem.name }}快速筛选药品,用摩熵药筛

微信扫一扫-立即使用

微信扫一扫-立即使用

内窥镜行业深度报告:内窥镜行业深度:小内镜大需求,从内镜全产业链看进口替代进程

内窥镜行业深度报告:内窥镜行业深度:小内镜大需求,从内镜全产业链看进口替代进程

-

下载次数:

1167 次

-

发布机构:

德邦证券股份有限公司

-

发布日期:

2022-06-06

-

页数:

72页

核心观点:为什么我们如此看好内窥镜赛道?大百亿级大需求+进口替代大空间,内镜赛道的投资具备充分的行业增长β+国产厂商结构性α的投资双重属性。本文以70+页的篇幅,旨在提供内窥镜的全球及国内动态发展的视角,从技术原理窥见壁垒高度与差距,并拆分内镜的产业链,从整条产业链层面出发寻找到更多国产厂商的突围思路,站在系统全局角度看国产内镜的进阶之路。

小内镜大需求,内镜兼具赛道大β+进口替代大α,大百亿级空间国产厂商大有可为。依托全球内镜200年技术的推陈出新,国内30年内镜应用迅速发展,根据沙利文统计,2020年国内医用内窥镜市场规模231亿元,伴随着微创手术渗透率的提升以及内镜诊疗、早筛普及率的上升,国内内镜持续扩容,根据我们的测算,中长期软镜市场需求空间有望达到516亿元,硬镜空间有望达到333亿元,技术持续升级+大百亿级的天花板持续指引内镜赛道的高景气。边际上看,国内内镜驶入发展快车道,随着进口的持续增加,近些年国内内镜需求显著提升;结构上看,随着内镜技术的下沉普及和分级诊疗政策指引,下沉市场有望成为内镜较大的增量市场,同时采购端也表现出内镜需求在配置率相对不高的中西部地区加速提升。当前无论软镜还是硬镜均呈现进口垄断,尽管国产内镜起步较晚,但高速成长,一方面国产厂商在技术端加紧追赶,另一方面国内丰富的市场层次也给国产厂商的切入创造更大的机会,叠加国产替代政策的大背景,我们预计中长期国产厂商软镜市场份额预计为244亿元,硬镜市场份额为164亿元,当前国产内镜厂商普遍体量较小,看好国产内镜的星辰大海。

从细分产业链角度,看国产内镜的突围思路和进度。为什么小小的内镜,全球表现为地域和格局的双重集中呢?回到内镜本身,与其他设备不同的是,内镜具备诊断+治疗的双重属性,临床操控与体验至关重要,因此在临床端替代的品牌壁垒相比其他医疗设备要更高,也意味着从技术端到临床端所到之处皆有壁垒需要攻克。因此通过理解和把握外资龙头在产业链上的环环领先和先发优势后,能更好的分析和把握产业动向及国产厂商的阶位。

首先,中长期看,我们认为内镜产业链层层壁垒下,未来仅少数具备竞争力的国产优秀内镜品牌进入主流竞争赛道。结构上,产业链差异性导致了硬镜与软镜的发展阶段与国产化的异步性,同时我们判断稳态格局中国产硬镜厂家略高于软镜厂家数量。内镜分硬镜与软镜,产业链具有一定差异性:1)硬镜产业特征表现为集群,因其开放生态,即可以依靠产业链分工+上游的支持完成整机系统的集成进入市场,门槛低于软镜,入局企业相对软镜较多,但同质化竞争也倒逼硬镜相比软镜更快发展至4K、3D、特殊光(如荧光)、染色等多技术融合的高阶阶段,国产凭借新技术融合契机弯道快速跟进甚至居上。2)软镜光学成像以及电子成像需要相互配合完成,生态相对封闭,且对柔软性、操控性高要求,供应链更为复杂,因此软镜从镜体到主机基本为整机厂商一体化实现,自主掌握上游供应链,具有排他性的特点,且发展趋向精细化。当前内镜行业处发展初期,国产内镜企业呈现多且小特点,产业链层层壁垒下,我们认为最终具备竞争力的内镜玩家较少,除外资龙头,未来预计仅少数的国产优秀品牌进入主流赛道。考虑到硬镜和软镜产业链及壁垒的差异性,预计未来格局重塑后,国产硬镜厂家略高于软镜厂家数量。

其次,深入到各产业链环节,看国产厂商的“进取”与“差距”。一套内镜整机系统的产业链包含了产品上市前和上市后的多环节,我们从技术原理到技术发展动向梳理各环节的演进趋势,以此进一步定位国产对进口的追赶是否缩小甚至超越。1)上市前:从价值链看,镜体与主机最高,镜体端包含镜体、图像传感器、染色(光学)、放大(光学)的供应链,主机端包含与镜体端配套的染色技术、放大、操控性的图像处理。我们分析了供应链各部件与技术的发展趋势与国产现状,总体来说,海外龙头技术先发引领,国产后来者突破0-1瓶颈的阶段,并依靠差异化创新快速迭代追赶龙头,成效渐显。2)上市后:销售&渠道端,进口产品梯队化,营销分级化,国产厂商在产品及市场布局方面逐渐成熟,同时国内厂家在培训端逐步完善,随着国产产品端与进口差距逐步缩小,也应建立高效的售后网络,做好口碑链条最后一环。

最后,持动态的思路看内镜行业的发展,内镜新技术的发展机遇与挑战并存,抓住趋势变革中的追赶及超越机会,有望实现国产的弯道超车。当前内镜处于多技术融合与创新变革中,一方面源于技术端的突破,推动内镜4K化、3D化、AI化、机器人化,并加速融合;另一方面临床需求的变动也不断推动内镜的创新,如超声内镜、荧光内镜、一次性内镜等。相比稳固的传统内镜,国产内镜有望凭借自主研发与创新追赶,实现更高份额的弯道超越。

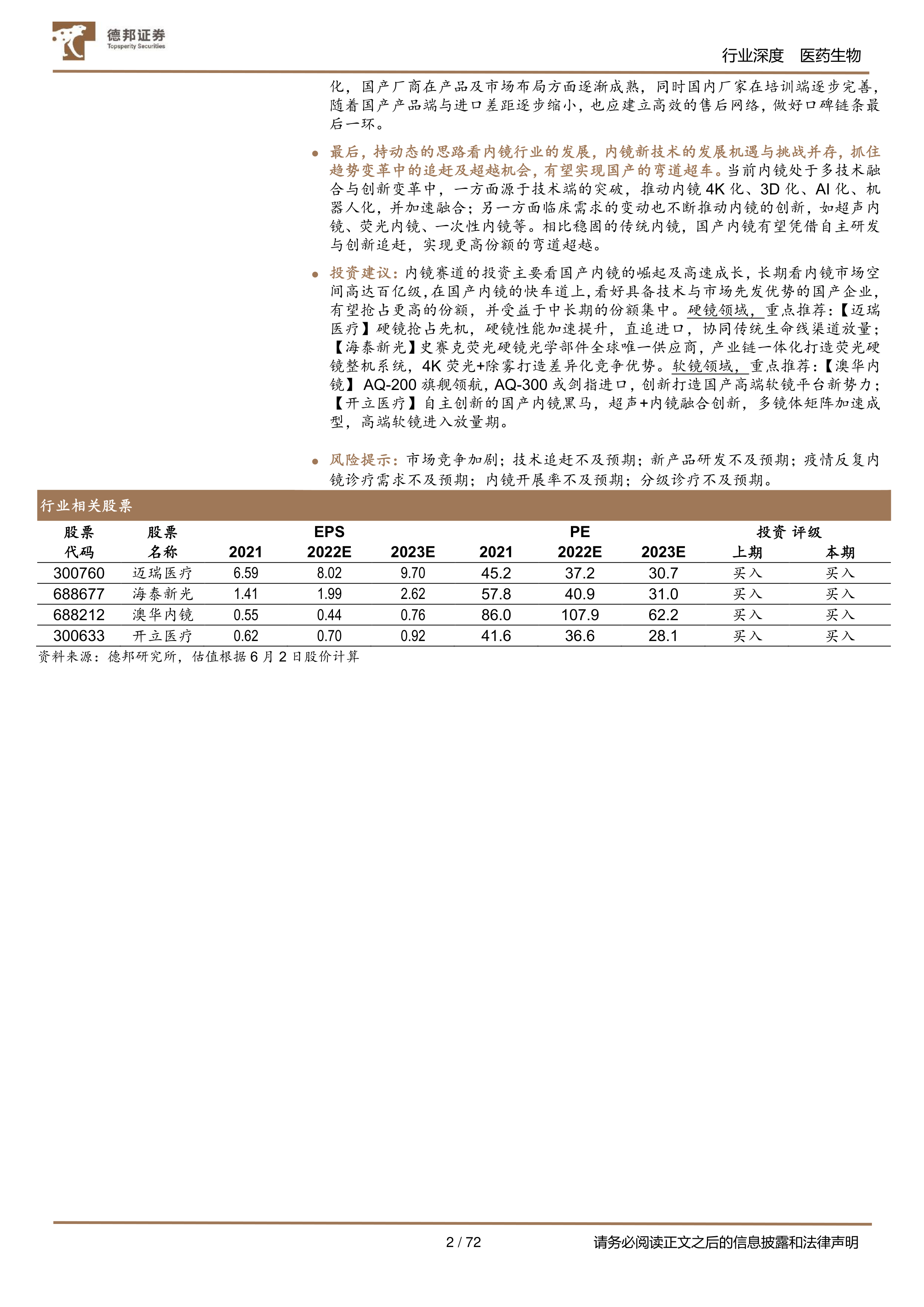

投资建议:内镜赛道的投资主要看国产内镜的崛起及高速成长,长期看内镜市场空间高达百亿级,在国产内镜的快车道上,看好具备技术与市场先发优势的国产企业,有望抢占更高的份额,并受益于中长期的份额集中。硬镜领域,重点推荐:【迈瑞医疗】硬镜抢占先机,硬镜性能加速提升,直追进口,协同传统生命线渠道放量;【海泰新光】史赛克荧光硬镜光学部件全球唯一供应商,产业链一体化打造荧光硬镜整机系统,4K荧光+除雾打造差异化竞争优势。软镜领域,重点推荐:【澳华内镜】AQ-200旗舰领航,AQ-300或剑指进口,创新打造国产高端软镜平台新势力;【开立医疗】自主创新的国产内镜黑马,超声+内镜融合创新,多镜体矩阵加速成型,高端软镜进入放量期。

风险提示:市场竞争加剧;技术追赶不及预期;新产品研发不及预期;疫情反复内镜诊疗需求不及预期;内镜开展率不及预期;分级诊疗不及预期。

中心思想

本报告的核心观点是:内窥镜赛道具备极高的投资价值,主要源于其巨大的市场需求和国产替代的广阔空间。报告从全球和国内市场发展现状、产业链分析、技术发展趋势以及投资建议等多个维度,深入分析了内窥镜行业,并重点推荐了四家具备技术和市场优势的国产内窥镜企业。

巨量市场需求与国产替代双重驱动,内窥镜赛道投资价值凸显

内窥镜市场规模庞大,且增长迅速。全球市场规模已达百亿美元级别,国内市场也正处于高速发展阶段,未来十年有望成为全球第二大市场。同时,国内内窥镜市场长期被进口产品垄断,国产替代空间巨大,政策支持力度也持续增强。这种市场需求与国产替代的双重驱动,共同造就了内窥镜赛道极高的投资价值。

国产厂商具备弯道超车机会,看好少数优秀品牌崛起

尽管目前国产内窥镜厂商普遍体量较小,但在技术端持续追赶,并积极寻求差异化创新,例如在荧光内镜、一次性内镜等新兴领域取得突破。报告认为,在产业链层层壁垒下,未来只有少数具备竞争力的国产品牌能够进入主流赛道,并最终受益于市场份额的集中。

主要内容

本报告共分为六大部分,分别从内窥镜行业发展历程、市场规模与格局、产业链分析、技术发展趋势、投资标的以及风险提示等方面进行了深入分析。

第一部分:内镜赛道高景气,进口替代加速进行时

本部分回顾了内窥镜行业200多年的发展历程,从硬镜到软镜,从纤维内镜到电子内镜,技术不断推陈出新。同时,分析了国内内窥镜应用的快速发展,以及市场规模和格局,特别是进口替代的加速进程。 重点阐述了全球市场地域和份额高度集中,以及国内市场外资垄断的现状,并指出国产内窥镜厂商虽然起步较晚,但发展迅速,在技术端加紧追赶,并依靠丰富的市场层次和国产替代政策,有望在中长期占据更高的市场份额。

1.1 内镜技术发展历程及国内应用现状

本节详细介绍了内窥镜技术四个发展阶段,并以国内腹腔镜为例,展现了国内内镜应用30年来的快速发展历程。

1.2 内镜分类及市场主流趋势

本节对内窥镜进行了多种分类方式的介绍,并重点阐述了电子内窥镜逐步成为市场主流的趋势,以及软镜和硬镜在不同科室的应用差异。

1.3 内窥镜临床应用及科室分布

本节分析了内窥镜在各个临床科室的广泛应用,并指出消化科、普外科等科室是内窥镜的主要应用领域。

1.4 全球及国内内窥镜市场规模及预测

本节对全球和国内内窥镜市场规模进行了预测,并指出中国市场有望成为全球第二大医用内窥镜市场。

1.5 全球及国内内窥镜市场竞争格局

本节分析了全球和国内内窥镜市场的竞争格局,指出全球市场高度集中,国内市场被外资厂商垄断,但国产替代进程正在加速。

第二部分:从细分产业链角度,看国产内镜的突围思路和进度

本部分深入分析了内窥镜产业链,包括镜体、图像传感器、染色技术、放大与操控性、整机系统、销售与渠道以及培训与售后等环节,并探讨了国产厂商在各个环节的突围思路和进展。

2.1 硬镜与软镜产业链布局差异分析

本节从不同视角分析了硬镜和软镜产业链的布局差异,指出硬镜产业链相对开放,而软镜产业链相对封闭,这导致了国产厂商在硬镜和软镜领域的差异化发展策略。

2.2 镜体技术:手工工艺与技术精细化

本节分析了镜体制造中的手工工艺及其对技术壁垒的影响,并比较了国内外镜体在临床覆盖面和技术精细化方面的差异。

2.3 图像传感器:CMOS替代CCD的机遇与挑战

本节分析了CCD和CMOS图像传感器的优劣势,并指出CMOS的崛起为国产内窥镜厂商提供了弯道超车的机遇。

2.4 染色技术:突破专利垄断,国产技术迭代跟进

本节分析了各种染色技术(NBI、FICE、i-SCAN、VIST、SFI、CBI等)的原理和优劣势,并指出国产厂商在电子染色和特殊光染色技术方面取得了突破。

2.5 放大与操控性:性能提升是国产厂商缩小差距的关键

本节分析了光学放大和电子放大的差异,以及智能弯曲、可变硬度和强力传导等操控性技术对内窥镜性能的影响,并指出国产厂商在操控性方面还有提升空间。

2.6 整机系统:龙头创新引领,后来者快速迭代追赶

本节分析了国内外龙头企业在整机系统方面的创新策略,并指出国产厂商应采取快速迭代和差异化创新策略来追赶龙头企业。

2.7 销售与渠道:产品梯队化,营销分级化

本节分析了内窥镜厂商的产品策略和销售策略,并指出国产厂商应建立产品梯队,并针对不同等级医院制定差异化销售机制。

2.8 培训与售后:建立闭环生态,提升品牌竞争力

本节分析了内窥镜厂商的培训和售后服务体系,并指出国产厂商应加强培训和售后服务,以提升品牌竞争力。

第三部分:小内镜大需求,内镜兼具赛道大β+进口替代大α

本部分分析了内窥镜市场需求的驱动因素,包括微创手术的普及、恶性肿瘤的高发以及早筛的推广等,并预测了未来市场空间。

3.1 微创手术普及、恶性肿瘤高发及早筛推广驱动内镜需求持续释放

本节分析了微创手术的普及、恶性肿瘤的高发以及早筛的推广等因素对内窥镜市场需求的驱动作用。

3.2 国内内窥镜需求边际提升,应用进入快车道

本节分析了国内内窥镜进口和出口数据,以及消化内镜普及率的提升,说明了国内内窥镜需求的边际提升。

3.3 百亿级市场空间,国产厂商渗透空间巨大

本节分析了国内内窥镜市场的中长期容量,并指出国产厂商的渗透空间巨大。

第四部分:机遇与挑战并存:抓住趋势变革中的追赶及超越机会

本部分分析了超声内镜、一次性内镜和荧光内镜等新兴内窥镜技术的发展趋势,并指出国产厂商的弯道超车机会。

4.1 超声内镜:精准诊断治疗新利器

本节分析了超声内镜技术的原理和应用,并指出国产厂商在超声内镜领域取得的突破。

4.2 一次性内镜:降低感染风险,打开下沉市场

本节分析了一次性内镜的优势和市场前景,并指出国产厂商在一次性内镜领域的机会。

4.3 荧光内镜:技术创新,助力精准手术

本节分析了荧光内镜技术的原理和应用,并指出国产厂商在荧光内镜领域的发展潜力。

第五部分:投资标的

本部分重点推荐了四家具备技术和市场优势的国产内窥镜企业:迈瑞医疗、海泰新光、澳华内镜和开立医疗,并分别对其进行了详细的分析。

第六部分:风险提示

本部分列出了内窥镜行业投资可能面临的风险,包括市场竞争加剧、技术追赶不及预期、新产品研发不及预期、疫情反复影响内镜诊疗需求等。

总结

本报告对内窥镜行业进行了全面的分析,指出内窥镜赛道具备巨大的市场潜力和国产替代空间。国产内窥镜厂商在技术创新和市场拓展方面取得了显著进展,部分企业已具备与国际巨头竞争的实力。报告重点推荐的四家企业,在各自细分领域具备显著优势,有望在未来几年实现高速增长。 然而,投资者也需要关注市场竞争加剧、技术风险以及政策变化等因素。

-

生物医药行业专题:DRG/DIP更新报告:院端变革加速,结构持续优化

-

医药行业周报:和黄研发日详解新一轮研发潜力,Syk抑制剂潜在下一个重磅大品种

-

医药行业周报:医改持续深化,支持创新和中药

-

靶点图鉴系列报告:大交易频频,叶酸受体(FRα)ADC有什么魅力?

摩熵咨询是摩熵数科旗下生物医药专业咨询服务品牌,由深耕医药领域多年的专业人士组成,核心成员均来自国际顶级咨询机构和行业标杆企业,涵盖立项、市场、战略、投资等从业背景,依托摩熵数科丰富的外部专家资源及全面的医药全产业链数据库,为客户提供专业咨询服务和定制化解决方案

最新报告

- 2025年中国可穿戴医疗设备行业市场研究报告

- 2025年中国母婴医疗服务行业市场研究报告

- 医药日报:Enliven在研新药ELVN-001一期临床成功

- 基础化工行业周报:对日二氯二氢硅反倾销调查启动,中石化与中航油实施重组

- 基础化工行业周报:原油、丁二烯价格上涨,关注电子特气

- 化工行业报告:化工板块维持景气度,锰酸锂、电解液(磷酸铁锂)、碳酸锂、二乙二醇、NCM等产品涨幅居前

- 化工行业研究:丁二烯、丙烯腈等涨幅居前,建议关注进口替代、纯内需、高股息等方向

- 中国成人癌痛治疗药物行业调研简报|2025/10:国产新药迈入临床,癌痛治疗开辟新路径

- 医疗器械行业快评报告:八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,加快脑机接口产业化商业化进程

- 数字经济双周报(2026年第1期):前瞻布局未来产业:脑机接口量产与商业化提速

对不起!您还未登录!请登陆后查看!

您今日剩余【10】次下载额度,确定继续吗?

请填写你的需求,我们将尽快与您取得联系

{{nameTip}}

{{companyTip}}

{{telTip}}

{{sms_codeTip}}

{{emailTip}}

{{descriptionTip}}

*请放心填写您的个人信息,该信息仅用于“摩熵咨询报告”的发送